Explosion demographique des moustiques : comment les identifier face aux cousins grace a leur anatomie

L'identification précise des moustiques constitue un enjeu majeur face à leur multiplication. Ces insectes, appartenant à la famille des Culicidae, présentent des caractéristiques morphologiques uniques qui permettent de les distinguer des autres insectes volants, notamment des cousins avec lesquels ils sont souvent confondus.

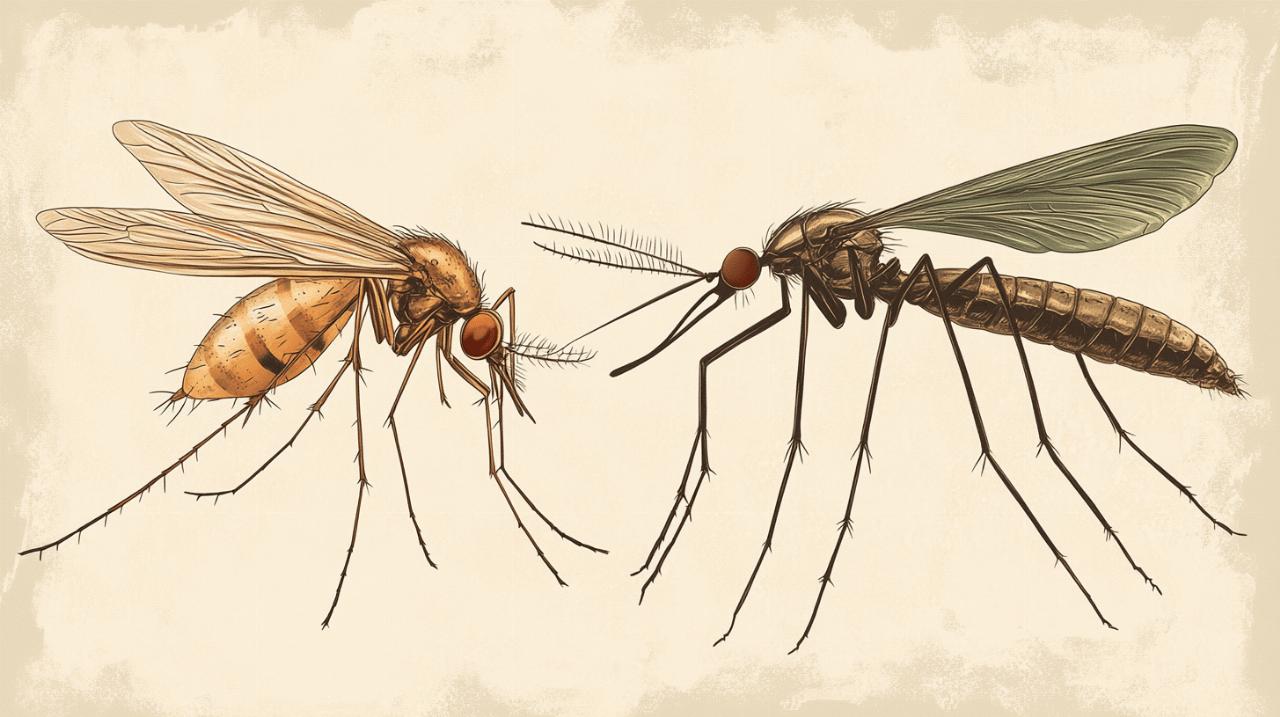

Les caractéristiques physiques distinctives des moustiques

Les moustiques, parmi les 3726 espèces répertoriées dans le monde, possèdent une anatomie particulière qui les différencie des autres insectes. Leur appartenance à l'ordre des Diptères leur confère des attributs spécifiques qu'il est essentiel de reconnaître.

La forme unique de leur trompe et leurs ailes

Les moustiques se caractérisent par une trompe allongée, particulièrement visible chez les femelles qui l'utilisent pour se nourrir de sang. Cette adaptation anatomique, absente chez les cousins, permet aux femelles d'accomplir leur cycle gonotrophique. Leurs ailes, fines et allongées, présentent des nervures caractéristiques qui les distinguent des autres insectes volants.

Les motifs spécifiques sur leur corps

Le corps des moustiques arbore des motifs distinctifs variant selon les espèces. Ces insectes mesurant entre 3 et 11 millimètres affichent des marques et des colorations particulières sur leur thorax et leur abdomen. Ces caractéristiques visuelles facilitent l'identification des différentes espèces et leur classification au sein des 111 genres existants.

L'anatomie particulière des cousins

Les cousins, membres de la famille des Tipulidae, se distinguent des moustiques par des caractéristiques physiques spécifiques. Une observation attentive de leur structure anatomique permet d'identifier ces insectes avec précision. Ces différences morphologiques s'observent particulièrement au niveau des pattes, des antennes et du thorax.

Les longues pattes et leur position caractéristique

Les cousins présentent des pattes remarquablement longues et fines, nettement plus étendues que celles des moustiques. À l'état de repos, ils maintiennent leurs pattes écartées du corps dans une position horizontale. Cette posture distinctive forme une figure en X quand on les observe par-dessus. Les pattes des cousins peuvent atteindre jusqu'à quatre fois la longueur de leur corps.

La structure des antennes et du thorax

Le thorax des cousins affiche une forme plus allongée et cylindrique comparée à celle des moustiques. Leurs antennes se caractérisent par une structure simple et courte, différente des antennes plumeuses des moustiques mâles. Cette configuration anatomique particulière reflète leur mode de vie et leurs habitudes alimentaires, sachant que les cousins ne piquent pas les humains, contrairement aux moustiques de la famille des Culicidae.

Guide pratique de différenciation entre les deux espèces

Les moustiques et les cousins, bien qu'appartenant à l'ordre des Diptères, présentent des caractéristiques distinctes. La famille des Culicidae, regroupant plus de 3726 espèces de moustiques réparties en 111 genres, se distingue par des traits spécifiques. La capacité d'identification de ces insectes s'avère essentielle dans le contexte actuel, notamment pour la surveillance des vecteurs pathogènes.

Les comportements de vol distincts

Les moustiques adoptent un vol caractéristique. Les femelles, spécifiquement hématophages, manifestent un vol précis et ciblé vers leurs proies pour se nourrir de sang, une étape indispensable à la maturation de leurs œufs. Cette phase s'inscrit dans un cycle gonotrophique d'environ 48 heures. Les mâles, quant à eux, présentent un vol moins agressif, se nourrissant exclusivement de nectar.

Les préférences d'habitat naturel

L'habitat des moustiques révèle des adaptations environnementales spécifiques. Les larves évoluent dans des milieux aquatiques, traversant quatre phases de développement sur une période de 10 à 15 jours en zones tropicales. Durant le stade larvaire, mesurant entre 3 et 11 millimètres, elles se nourrissent de végétaux aquatiques et de micro-organismes. Les adultes démontrent une remarquable capacité d'adaptation aux variations climatiques et géographiques, expliquant leur vaste distribution mondiale.

Techniques d'observation pour une identification précise

L'observation attentive des moustiques, membres de la famille des Culicidae, demande une approche méthodique pour les distinguer des autres insectes. Cette démarche s'avère essentielle face à la diversité des espèces, avec plus de 3726 variétés répertoriées à travers le monde.

L'observation attentive des moustiques, membres de la famille des Culicidae, demande une approche méthodique pour les distinguer des autres insectes. Cette démarche s'avère essentielle face à la diversité des espèces, avec plus de 3726 variétés répertoriées à travers le monde.

Les outils utiles pour l'observation

La taille des moustiques, variant entre 3 et 11 millimètres, nécessite des instruments adaptés pour une identification fiable. Une loupe à main ou une loupe binoculaire permet d'examiner les caractéristiques morphologiques distinctives. Un éclairage directionnel met en valeur les détails anatomiques spécifiques des Culicidae. Un filet à mailles fines facilite la capture sans abîmer les spécimens, tandis qu'un fond blanc aide à mieux visualiser les motifs et la coloration.

Les moments propices à l'identification

L'activité des moustiques suit des cycles précis, offrant des opportunités d'observation optimales. Les femelles, actives lors de leur recherche de repas sanguin, présentent un comportement caractéristique. La période entre l'aube et le crépuscule constitue un moment idéal pour l'observation, car les moustiques sont particulièrement actifs. La durée de vie des moustiques, comprise entre 15 et 40 jours selon les espèces, offre une fenêtre d'observation suffisante pour étudier leur comportement et leurs caractéristiques physiques. Les périodes chaudes et humides, favorables à leur reproduction, permettent d'observer un plus grand nombre d'individus.

Les stratégies d'adaptation et de survie des moustiques

Les moustiques, membres de la famille des Culicidae, démontrent une remarquable capacité d'adaptation depuis des centaines de millions d'années. Avec près de 3726 espèces réparties en 111 genres, ces insectes ont développé des capacités exceptionnelles pour proliférer dans divers environnements. Leur présence massive, estimée à des milliards d'individus sur la planète, témoigne de leur succès évolutif.

Les mécanismes de reproduction selon les saisons

La reproduction des moustiques suit un cycle précis, marqué par quatre phases distinctes : œuf, larve, nymphe et adulte. Dans les zones tropicales, ce développement s'accomplit en 10 à 15 jours. Les femelles, hématophages, nécessitent un repas sanguin pour la maturation des œufs. Le cycle gonotrophique, influencé par la température, prend environ 48 heures chez certaines espèces. Les larves, mesurant entre 3 et 11 millimètres, se nourrissent principalement de végétaux aquatiques et de micro-organismes, assurant leur croissance rapide.

Les zones géographiques privilégiées par les moustiques

La distribution des moustiques varie selon les régions et les conditions climatiques. Chaque espèce s'est spécialisée pour des habitats spécifiques, illustrant leur capacité d'adaptation remarquable aux changements environnementaux. Cette répartition géographique influence directement leur impact sanitaire, avec 725 000 décès annuels liés aux maladies qu'ils transmettent, notamment le paludisme, la dengue et la fièvre jaune. L'Aedes aegypti, par exemple, montre des variations génétiques distinctes entre ses populations au Cuba, au Mexique et au Brésil, soulignant l'adaptation locale des espèces.

Les impacts sanitaires liés à la prolifération des moustiques

La prolifération des moustiques constitue un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Ces insectes, appartenant à la famille des Culicidae, sont responsables de 725 000 décès annuels par la transmission de diverses pathologies. La surveillance et le contrôle de ces vecteurs deviennent essentiels face à leur capacité d'adaptation remarquable aux modifications environnementales.

Les maladies transmises par l'Aedes aegypti

L'Aedes aegypti représente une menace sanitaire significative par sa capacité à transmettre plusieurs maladies graves. Les études réalisées au Brésil, à Cuba et au Mexique ont montré que cette espèce véhicule notamment la dengue, le virus Zika et la fièvre jaune. La femelle, hématophage, nécessite un repas sanguin pour la maturation de ses œufs, facilitant ainsi la propagation des agents pathogènes lors des piqûres. Le cycle gonotrophique, d'une durée approximative de 48 heures, participe à la transmission rapide des maladies.

Les zones à risque et la surveillance sanitaire

La distribution géographique des moustiques varie selon les régions et les saisons. Les zones tropicales, avec leur climat favorable, permettent un développement larvaire en 10 à 15 jours, créant des conditions propices aux épidémies locales. Des mesures préventives sont mises en place, comme l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticides et l'application de traitements larvicides. Des programmes innovants incluent le relâchement de moustiques génétiquement modifiés, comme expérimenté à Jacobina au Brésil, où 450 000 spécimens étaient libérés hebdomadairement pendant 27 mois pour lutter contre la dengue.